|

LES SUJETS DE L’

EAF 2013

SÉRIE L

Objet d'étude : Les réécritures, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours.

Textes :

Texte A : Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 1719 (traduit de l’anglais par Petrus Borel).

Texte B : Paul Valéry, La Jeune Parque et poèmes en prose, Histoires brisées, « Robinson », 1950.

Texte C : Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, chap. 3, 1967.

Texte D : Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, 2012.

TEXTE A : Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 1719 (traduit de l’anglais par Petrus Borel).

[Robinson Crusoé est le seul survivant de la Virginie, navire qui

s’est échoué sur la côte d’une

île déserte. Il va devoir vivre en solitaire pendant de longues années.

Dans l’épave

du bateau, il a récupéré des outils, grâce auxquels il a creusé un rocher pour faire son

habitation. Il a aussi récupéré des plumes, de l’

encre et du papier, qui lui permettent de tenir son journal. Voici le récit du mois de décembre 1659, deux mois après le naufrage.]

DECEMBRE

Le 10.

—

Je commençais alors à regarder ma grotte ou ma voûte comme terminée, lorsque tout à coup

—

sans doute je l’avais faite trop vaste —

une grande quantité de terre

éboula du haut de l’un des côtés ; j’en fus, en un mot, très épouvanté, et non pas sans

raison

; car, si je m’étais trouvé dessous, je n’aurais jamais eu besoin d’un fossoyeur. Pour réparer cet accident j’eus énormément de besogne ; il fallut emporter la terre qui

s’était détachée ; et, ce qui était encore plus important, il fallut étançonner1

la voûte, afin

que je pusse être bien sûr qu’il ne s’écroulerait plus rien.

Le 11.

—

Conséquemment je travaillai à cela, et je plaçai deux étais ou poteaux posés à plomb sous le ciel de la grotte, avec deux morceaux de planche mis en croix sur chacun. Je terminai cet ouvrage le lendemain ; puis, ajoutant encore des étais garnis de couches,

au bout d’une semaine environ j’eus mon plafond assuré ; et, comme ces poteaux étaient

placés en rang, ils me servirent de cloisons pour distribuer mon logis.

Le 17.

—

À

partir de ce jour jusqu’au vingtième, je posai des tablettes et je fichai des clous sur les poteaux pour suspendre tout ce qui pouvait s’accrocher ; je commençai, dès lors, à avoir mon intérieur en assez bon ordre.

Le 20.

—

Je portai tout mon bataclan2

dans ma grotte ; je me mis à meubler ma

maison, et j’assemblai quelques bouts de planche en manière de dressoir, pour apprêter mes viandes dessus ; mais les planches commencèrent à devenir fort rares par-devers moi. Je me fabriquai aussi une autre table.

Le 24.

—

Beaucoup de pluie toute la nuit et tout le jour ; je ne sortis pas.

Le 25.

—

Pluie toute la journée.

Le 26.

—

Point de pluie ; la terre était alors plus fraîche qu’auparavant et plus agréable.

Le

27.

—

Je tuai un chevreau et j’en estropiai un autre qu’alors je pus attraper et

amener en laisse à la maison. Dès que je fus arrivé je liai avec des éclisses3

l’une de ses

jambes qui était cassée.

Nota

: J’en pris un tel soin, qu’il survécut, et que sa jambe redevint aussi forte que

jamais ; et, comme je

le soignai ainsi fort longtemps, il s’apprivoisa et paissait sur la

pelouse, devant ma porte, sans chercher aucunement à s’enfuir. Ce fut la première fois que je conçus la pensée de nourrir des animaux privés, pour me fournir d’aliments quand

toute ma poudre et tout mon plomb seraient consommés.

Les 28, 29 et 30.

—

Grandes chaleurs et pas de brise ; si bien qu’il ne m’était possible

de sortir que sur le soir pour chercher ma subsistance. Je passai ce temps à mettre tous mes effets en ordre dans mon habitation.

1- Étançonner : renforcer, étayer.

2- Bataclan : attirail, bazar.

3- Éclisses : plaques de bois.

TEXTE B : Paul Valéry, La Jeune Parque et poèmes en prose, Histoires brisées, « Robinson », 1950.

[Le recueil des Histoires brisées rassemble des textes complètement rédigés, mais aussi des notes, des fragments, des commencements, des bribes de contes ou de poèmes en prose.]

Robinson.

Solitude. Création du loisir. Conservation.

Temps vide. Ornement.

Danger de perdre tête, de perdre tout langage.

Lutte. Tragédie. Mémoire. Prière de Robinson.

Imagine des foules, des théâtres, des rues.

Tentation. Soif du pont de Londres.

Il veut écrire à des personnes imaginées, embrasse des arbres, parle tout seul. Crises

de rire. Peu à peu n’est plus soi.

Il se développe en lui une horreur invincible du ciel, de la mer, de la nature.

Murmures de la forêt.

Un pied nu.

Psaumes1 de Robinson (spécialisation des morceaux oppositions réalisation).

Murmures de la forêt.

Robinson au milieu des oiseaux, papegeais2 , etc. Il croit entendre leur langage.

Tous ces oiseaux disent des sentences. Répétitions.

Les uns originaux.

Les autres répètent des vérités qui deviennent fausses par la répétition seule.

Le Robinson pensif.

(Manuel du Naufragé.)

Dieu et Robinson

—

(nouvel Adam)

—

Tentation de Robinson.

Le pied marqué au sable lui fait croire à une femme.

Il imagine un Autre. Serait-ce un homme ou une femme ?

Robinson divisé

—

poème.

Coucher de soleil

—

Mer.

Le « Robinson pensif »

—

Système isolé.

—

Le moment de la réflexion.

—

Utilisation des rêves.

Théorie de la reconstitution. Les 3 doigts de références.

Mémoire.

De ce qu’il avait appris, ce qui demeure est ce qui convenait à sa

substance.

Robinson

1) reconstitue des lectures.

2) les rejette.

Robinson reconstitue sans livre, sans écrit, sa vie intellectuelle.

—

Toute la musique

qu’il a entendue lui revient —

Même celle dont le souvenir ne lui était pas encore venu

—

revient. Sa mémoire se développe par la demande, et la solitude et le vide

—

Il est penché sur elle. Il retrouve des livres lus

—

note ce qui lui en revient.

Ces notes sont bien

curieuses.

Enfin le voici qui

prolonge

et crée à la suite.

1- Psaumes : poèmes d’un livre de la Bible et, par la suite, poèmes religieux chantés.

2- Papegeais : perroquets.

TEXTE C : Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, chap. 3, 1967.

[Au début du roman, Robinson

récupère ce qu’il peut dans l’épave de la Virginie.]

Les livres qu’il trouva épars dans les cabines avaient été tellement gâtés par l’eau de mer et de pluie que le texte imprimé s’en était effacé, mais il s’avisa qu’en faisant sécher au soleil ces pages blanches, il pourrait les utiliser pour tenir son journal, à condition de

trouver un liquide pouvant tenir lieu d’encre. Ce liquide lui fut fourni inopinément par un

poisson qui pullulait alors aux abords de la falaise du Levant. Le diodon, redouté pour sa

mâchoire puissante et dentelée et pour les dards urticants qui hérissent son corps en cas

d’alerte, a la curieuse faculté de se gonfler à volonté d’air et d’eau jusqu’à devenir rond comme une boule. L’air absorbé s’accumulant dans

son ventre, il nage alors sur le dos sans paraître autrement incommodé par cette surprenante posture. En remuant avec un

bâton l’un de ces poissons échoués sur le sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui

entrait en contact avec son ventre flasque ou distendu prenait une couleur rouge carminée extraordinairement tenace. Ayant pêché une grande quantité de ces poissons dont il goûtait la chair, délicate et ferme comme celle du poulet, il exprima dans un linge la matière fibreuse sécrétée par les pores de leur ventre et recueillit ainsi une teinture

d’odeur fétide, mais d’un rouge admirable. Il se hâta alors de tailler convenablement une

plume de vautour, et il pensa pleurer de joie en traçant ses premiers mots sur une feuille de papier. Il lui semblait soudain s’être à demi arraché à l’abîme de bestialité où il avait sombré et faire sa rentrée dans le monde de l’esprit en accomplissant cet acte

sacré : écrire. Dès lors il ouvrit presque chaque jour son

log-book

pour y consigner, non les événements petits et grands de sa vie matérielle

—

il n’en avait cure —

, mais ses

méditations, l’évolution de sa vie intérieure, ou encore les souvenirs qui lui revenaient de son passé et les réflexions qu’ils lui inspiraient.

Une ère nouvelle débutait pour lui

—

ou plus précisément, c’était sa vraie vie dans l’île qui

commençait après des défaillances dont il avait honte et qu’il s’efforçait d’oublier. C’est

pourquoi se décidant enfin à inaugurer un calendrier, il lui importait peu de se trouver dans

l’impossibilité d’évaluer le temps qui s’était écoulé depuis le naufrage de la

Virginie.

Celui-ci avait eu lieu le 30 septembre 1759 vers deux heures de la nuit. Entre cette date et le

premier jour qu’il marqua d’une encoche sur un fût de pin mort s’insérait une durée indéterminée, indéfinissable, pleine de ténèbres et de sanglots, de telle sorte que Robinson se trouvait coupé du calendrier des hommes, comme il était séparé d’eux par les eaux, et réduit à vivre sur un îlot de temps, comme sur une île dans l’espace.

Il consacra plusieurs jours à dresser une carte de l’île qu’il compléta et enrichit dans la suite au fur et à mesure de ses explorations. Il se résolut enfin à rebaptiser cette terre qu’il

avait chargée le premier jour de ce

nom lourd comme l’opprobre1 « île de la Désolation ».

Ayant été frappé en lisant la Bible de l’admirable paradoxe par lequel la religion fait du désespoir le péché sans merci et de l’espérance l’une des trois vertus théologales2, il

décida que l’île s’appellerait désormais

Speranza,

nom mélodieux et ensoleillé qui

évoquait en outre le très profane souvenir d’une ardente Italienne qu’il avait connue jadis

quand il était étudiant à l’université d’York.

1- L

’opprobre

: la honte.

2- Vertus théologales : les vertus les plus importantes pour le salut chrétien

: la foi, l’espérance, la charité.

TEXTE D : Patrick Chamoiseau, L’Empreinte à Crusoé, 2012.

[Le personnage du romancier martiniquais Patrick Chamoiseau ignore tout de son identité

et de ses origines (il n’est pas sûr de s’appeler Robinson Crusoé). Au début du roman,alors qu’il est déjà dans l’île depuis vingt ans, il revient sur le rivage où il a repris

conscience après le naufrage et se remémore les premiers temps de sa vie solitaire.]

[...] les objets rapportés de l’épave alimentèrent mes imaginations d’une dimension occidentale, j’étais prince, castillan1, chevalier, dignitaire de grande table, officier de

légions ; j’allais entre des châteaux, des

jardins de manoirs, traversais d’immenses salles

habillées de velours ; déambulais sur des pavés crasseux, dans des ruelles jaunies par des lanternes huileuses ; longeais des champs de blé qui ondoyaient sans fin au pied de

hauts remparts...; mais des images étranges surgissaient des trous de ma mémoire : vracs de forêts sombres dégoulinantes de mousses, des villes de terre auréolées de

cendres et de jasmin, dunes de sable avalant l’infini, falaises recouvertes d’oiseaux noirs

battant des ailes cendreuses

; ou bien des cris de femmes qui mélangeaient l’émotion de la mort à des chants d’allégresse... ; à cela s’ajoutait un lot d’étrangetés qui semblaient

remonter de ma substance intime

— ...

l’arrivée d’un chacal qui embarrasse des dieux...

des lézards noirs et blancs qui tissent des étoffes... des jumeaux dans une calebasse de mil... bracelets de prêtres clique

tant autour d’un masque à cornes... —

, mais elles étaient

tellement incompatibles avec l’ensemble de mes évocations que je les mis au compte d’un

résidu de souvenirs appartenant à quelque marin vantard que j’aurais rencontré ; de fait,

reliées ensemble, mon imagination à partir des objets et ma mémoire obscure ne faisaient que chaos : toute possibilité de mettre au clair mon origine réelle disparaissait alors ;

*

quoi qu’il en soit, ces chimères ne durent pas être probantes

; à mesure que j’affrontais la puissance ennemie qu’étaient cette île et son entour, il m’arriva de défaillir au point

d’admettre cette absence

d’origine personnelle ; abandonnant toute consistance, je

m’imaginais crabe, poulpe dans un trou de poulpe, petit de poulpes dans une engeance

de poulpes ; je me retrouvais à faire le crapautard2 dans

les bulles d’une vase

; mais le pire surgissait

lorsque j’atteignais le point fixe d’une absence à moi-même : mon regard

alors ne se posait sur rien, il captait juste l’auréole photogène3 des choses qui se trouvaient autour de moi ; je me mettais à renifler, à grogner et à tendre l’oreille vers ce qui m’entourait

; dans ces moments-là, je cheminais avec la bouche ouverte dégoulinante de

bave, et je me sentais mieux quand mes mains s’associaient à mes pieds dans de longues

galopades

; puis je m’en sortais (allez savoir comment

!) et, pour sauvegarder un reste

d’humanité, je revenais à ces fièvres narratives qui allaient posséder mon esprit durant de

longues années

; je n’avais rien trouvé de mieux que de m’inventer ma propre histoire, de m’ensourcer dans une légende

; je me l’écrivais sur les pages délavées de quelques épais registres sauvés de la frégate, avec le sentiment de la serrer en moi, à portée d’un

vouloir ; sans doute jaillissait-elle d’un ou de deux grands livres restés enfouis dans mon

esprit

; des livres déjà écrits par d’autres mais que

je n’avais qu’à réécrire, à désécrire,

dont je n’avais qu’à élargir l’espace entre les phrases, entre les mots et leurs réalités, pour les remplir de ce que je devenais sans vraiment le savoir, et que j’aspirais à devenir sans

être pour autant capable de

l’énoncer

; [...]

1- Castillan : habitant de la Castille, en Espagne (le nom de cette région vient du mot « castillo », petit château).

2- Crapautard : mot inventé combinant « crapaud » et « têtard ».

3- Photogène : qui génère de la lumière, luminescent.

I- Après avoir lu tous les

textes du corpus, vous répondrez â la question suivante (4 points)

:

A quoi sert le journal dans Robinson Crusoé de Daniel Defoe (texte A) ? Quelles fonctions les autres textes donnent-ils à l’écriture ?

II. Vous

traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) :

- Commentaire

Vous commenterez le texte de Patrick Chamoiseau (texte D).

- Dissertation

Pensez-vous que toute création littéraire soit, d’une certaine manière, une réécriture ? Vous répondrez à cette question en vous fondant sur les textes du corpus ainsi que sur les textes et les œuvres que vous avez étudiés et lus.

- Invention

Vous réécrirez les huit premières lignes du texte de Paul Valéry (texte B) en inventant un récit à la première ou à la troisième personne, qui complète, qui développe ou qui prolonge les images et les idées fragmentaires de cette « histoire brisée ».

haut de page haut de page

SÉRIES ES / S

Objet d'étude : Le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours.

Textes :

Texte A : Colette, Sido, 1930.

Texte B : John Steinbeck, Les Raisins de la colère, 1939 (traduit de l’anglais par

M. Duhamel et M.- E. Coindreau).

Texte C : Jean Giono, Un Roi sans divertissement, 1947.

Texte A : Colette, Sido, 1930.

[La narratrice, dont la famille habite en province, évoque le souvenir de sa mère, revenant

de l’un de ses séjours à Paris.]

Elle revenait chez nous lourde de chocolat en barre, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacles et d'essence à la violette, et elle commençait de nous peindre Paris dont tous les attraits étaient à sa mesure, puisqu'elle ne dédaignait rien.

En une semaine elle avait visité la momie exhumée, le musée agrandi, le nouveau magasin, entendu le ténor et la conférence sur La Musique birmane. Elle rapportait un manteau modeste, des bas d'usage, des gants très chers. Surtout elle nous rapportait son regard gris voltigeant, son teint vermeil que la fatigue rougissait, elle revenait ailes battantes, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour l'odeur de sa pelisse en ventre-de-gris1, pénétrée d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions axillaires2, m'ôtait la parole et jusqu'à l'effusion.

D’un geste, d’un regard elle reprenait tout. Quelle promptitude de main ! Elle coupait des bolducs3 roses, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage4. Elle parlait, appelait la chatte, observait à la dérobée mon père amaigri,

touchait et flairait mes longues tresses pour s’assurer que j’avais brossé

mes cheveux… Une fois qu’elle dénouait un cordon d’or sifflant, elle

s’aperçut qu’au géranium prisonnier contre la vitre d’une des fenêtres, sous le rideau de tulle, un rameau pendait, rompu, vivant encore. La ficelle d’or à peine déroulée s’enroula vingt

fois autour du rameau rebouté5, étayé d’une

petite éclisse6 de carton… Je frissonnai, et crus frémir de jalousie, alors qu’ils’agissait seulement d’une résonance poétique, éveillée par la magie

du secours efficace scellé d’or…

1- Pelisse en ventre-de-gris : manteau en fourrure de ventre d’écureuil.

2- Axillaire : qui vient des aisselles. Colette évoque les odeurs de sueur.

3- Bolduc : ruban.

4- Calfatage : traitement des coques des navires avec du goudron pour les rendre étanches.

5- Rebouté : réparé.

6- Éclisse : plaque servant à

étayer, c’est

-à-dire à soutenir, un membre fracturé.

Texte B : John Steinbeck, Les Raisins de la colère, 1939.

[Tom Joad est de retour chez lui. Il retrouve sa famille, son père, le vieux Tom, ses grands

parents, ses frères et sœurs plus jeunes ainsi que sa mère, Man, décrite dans l’extrait

suivant.]

Elle regardait dans le soleil. Nulle mollesse dans sa figure pleine, mais de la fermeté et de la bonté. Ses yeux noisette semblaient avoir connu toutes les tragédies possibles et avoir gravi, comme autant de marches, la peine et la souffrance jusqu'aux régions élevées de la compréhension surhumaine. Elle semblait connaître, accepter, accueillir avec joie son rôle de citadelle de sa famille, de refuge inexpugnable1. Et comme le vieux Tom et les enfants ne pouvaient connaître la souffrance ou la peur que si elle-même admettait cette souffrance et cette peur, elle s'était accoutumée à refuser de les admettre. Et comme, lorsqu'il arrivait quelque chose d'heureux ils la regardaient pour voir si la joie entrait en elle, elle avait pris l'habitude de rire même sans motifs suffisants. Mais, préférable à la joie, était le calme. Le sang-froid est chose sur laquelle on peut compter. Et de sa grande et humble position dans la famille, elle avait pris de la dignité et une beauté pure et calme. Guérisseuse, ses mains avaient acquis la sûreté, la fraîcheur et la tranquillité ; arbitre, elle était devenue aussi distante, aussi infaillible qu'une déesse. Elle semblait avoir conscience que si elle vacillait, la famille entière tremblerait, et que si un jour elle défaillait ou désespérait sérieusement, toute la famille s'écroulerait, toute sa volonté de fonctionner disparaîtrait.

1- Inexpugnable :

qu’on ne peut pas prendre par la force.

Texte C : Jean Giono, Un Roi sans divertissement, 1947.

[Mme Tim est la femme du châtelain de Saint-Baudille. Autour d’elle s’organisent des fêtes

familiales dont le narrateur garde le souvenir.]

[…]

Mme Tim était abondamment grand-mère. Les filles occupaient aussi des situations dans les plaines, en bas autour.

A chaque instant, sur les chemins qui descendaient de Saint-Baudille on voyait partir le messager et, sur les chemins qui montaient à Saint-Baudille, on voyait monter ensuite des cargaisons de nourrices et

d’enfants. L’aînée à elle seule en avait six. Le messager de Mme Tim avait toujours l’ordre de faire le tour des trois ménages et de tout ramasser.

C’étaient, alors, des fêtes à n’en plus finir

: des goûters dans le labyrinthe de buis1 ; des promenades à dos de mulets dans le parc ; des jeux sur les terrasses et, en cas de pluie, pour calmer le fourmillement de jambes de tout ce petit monde, des sortes de bamboulas2 dans les grands combles3 du château dont les planchers grondaient alors de courses et de sauts, comme un lointain tonnerre.

Quand l’occasion s’en présentait, soit qu’on revienne de Mens (dont la route passe en bordure d’un coin de parc), soit que ce fût pendant

une journée d’automne, au retour d’une petite partie de chasse au lièvre, c’est

-à-dire quand on était sur les crêtes qui dominent le labyrinthe de buis et les terrasses, on ne manquait pas de regarder tous ces amusements.

D’autant

que Mme Tim était toujours la tambour-major4.

Elle était vêtue à

l’opulente d’une robe de bure5, avec des fonds

énormes qui se plissaient et se déplissaient autour d’elle à chaque pas, le long de son corps de statue. Elle avait du corsage et elle l’agrémentait de jabots de linon6. A la voir au milieu de cette cuve d’enfants dont elle tenait

une grappe dans chaque main, pendant que les autres giclaient autour

d’elle, on l’aurait toute voulue. Derrière elle, les nourrices portaient encore les derniers-nés dans des cocons blancs. Ou bien, en se relevant sur la pointe des pieds et en passant la tête par-dessus la haie, on la surprenait au

milieu d’un en-cas champêtre, distribuant des parts de gâteaux et des verres

de sirop, encadrée, à droite, d’un laquais (qui était le fils Onésiphore de

Prébois) vêtu de bleu, portant le tonnelet d’orangeade et, à gauche, d’une

domestique femme (qui était la petite fille de la vieille Nanette

d’Avers),

vêtue de zinzolins7 et de linge blanc, portant le panier à pâtisserie. C’était à voir !

1- Buis : arbuste.

2- Bamboula : fête.

3- Combles : espaces compris entre le dernier étage de la demeure et le toit.

4- Tambour-major : grade militaire (sous-

officier qui commande les tambours et les clairons d’un

régiment) donné ici, de façon plaisante, à Mme Tim qui commande tout.

5- Bure : étoffe de laine brune.

6- Jabots de linon :

ornements de tissu qui s’étalent sur la poitrine.

7- Zinzolins :

tissus d’un violet rougeâtre.

I- Après avoir lu tous les

textes du corpus, vous répondrez â la question suivante (4 points)

:

Quelles sont les caractéristiques des figures maternelles dans les textes du corpus ?

II. Vous

traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) :

- Commentaire

Vous commenterez l’extrait de Jean Giono (texte C).

- Dissertation

Le romancier doit-il nécessairement faire de ses personnages des êtres extraordinaires ?

Vous répondrez à la question en vous fondant sur les textes du corpus ainsi que sur les textes et œuvres que vous avez étudiés et lus.

- Invention

Le regard que porte la narratrice du texte A sur sa mère fait de cette dernière un personnage fascinant. Comme Colette et en vous inspirant des autres textes du corpus, vous proposerez le portrait d’un être ordinaire qui, sous votre regard, prendra une dimension extraordinaire.

Des consignes de correction.

haut de page haut de page

SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Objet d'étude : écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours.

Textes :

Texte A : Théophile Gautier, Émaux et Camées, « La Bonne Soirée », 1872.

Texte B : Max Jacob, Le Cornet à dés, Deuxième partie, « Petit poème », 1917.

Texte C : Joë Bousquet, La Connaissance du Soir, « Pensefables et Dansemuses », « A cette ronde d’enfants… », 1947.

Texte D : Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo, 1873-1890.

Texte A : Théophile Gautier, Émaux et Camées, « La Bonne Soirée », 1872.

LA BONNE SOIRÉE

Quel temps de chien ! — il pleut, il neige ;

Les cochers, transis2 sur leur siège,

Ont le nez bleu.

Par ce vilain soir de décembre,

Qu’il ferait bon garder la chambre,

Devant son feu !

À l’angle de la cheminée

La chauffeuse capitonnée3

Vous tend les bras

Et semble avec une caresse

Vous dire comme une maîtresse,

« Tu resteras ! »

Un papier rose à découpures,

Comme un sein blanc sous des guipures4,

Voile à demi

Le globe laiteux5 de la lampe

Dont le reflet au plafond rampe,

Tout endormi.

On n’entend rien dans le silence

Que le pendule qui balance

Son disque d’or,

Et que le vent qui pleure et rôde,

Parcourant, pour entrer en fraude,

Le corridor.

C’est bal à l’ambassade anglaise ;

Mon habit noir est sur la chaise,

Les bras ballants ;

Mon gilet bâille et ma chemise

Semble dresser, pour être mise,

Ses poignets blancs.

Les brodequins6 à pointe étroite

Montrent leur vernis qui miroite,

Au feu placés7 ;

À côté des minces cravates

S’allongent comme des mains plates

Les gants glacés.

Il faut sortir ! — quelle corvée !

Prendre la file à l’arrivée

Et suivre au pas

Les coupés8 des beautés altières9

Portant blasons10 sur leurs portières

Et leurs appas11.

1- Émaux et Camées : titre du recueil qui évoque des objets d’orfèvrerie recouverts d’émail et des pierres fines sculptées.

2- Transis : glacés par le froid.

3- Chauffeuse capitonnée : chaise rembourrée et piquée, qui offre un confort douillet près du feu.

4- Guipures : dentelles fines et ajourées.

5- Globe laiteux : de forme ronde, et qui a la couleur du lait.

6- Brodequins : chaussures couvrant le pied et une partie de la jambe.

7- Au feu placés : placés près du feu.

8- Coupés : véhicules fermés généralement élégants, tirés par un ou deux chevaux.

9- Beautés altières : femmes belles et fières.

10- Blasons : armoiries d’une famille de la noblesse.

11- Appas : attraits, charmes.

Texte B : Max Jacob, Le Cornet à dés, Deuxième partie, « Petit poème », 1917.

PETIT POÈME

Je me souviens de ma chambre d’enfant. La mousseline des rideaux sur la vitre était griffonnée de passementeries1 blanches, je m’efforçais d’y retrouver l’alphabet et quand je tenais les lettres, je les transformais en dessins que j’imaginais. H, un homme assis ; B, l’arche d’un pont sur un fleuve. Il y avait dans la chambre plusieurs coffres et des fleurs ouvertes sculptées légèrement sur le bois. Mais ce que je préférais, c’était deux boules de pilastres2 qu’on apercevait derrière les rideaux et que je considérais comme des têtes de pantins avec lesquels il était défendu de jouer.

1- Passementeries : festons ou galons tissés et brodés.

2- Pilastres : piliers ou montants utilisés dans une décoration intérieure.

Texte C : Joë Bousquet, La Connaissance du Soir, « Pensefables et Dansemuses », « A cette ronde d’enfants… », 1947.

A cette ronde d’enfants1

Que tant de peine a suivie

Vous n’étiez vous qu’en passant

Chansons qui fûtes ma vie

Vous dont je fus la clarté

Beaux jours courbés sous leur ombre

J’ai vécu de vous compter

Je mourrai de votre nombre

Possédant ce que je suis

Je saurai sur toutes choses

Que la chambre où je grandis

Dans mon cœur était enclose2

1- Le texte du poème est imprimé en italique dans l’édition du recueil.

2- Enclose : enfermée.

Texte D : Vincent Van Gogh, Lettres à son frère Théo, 1873-1890.

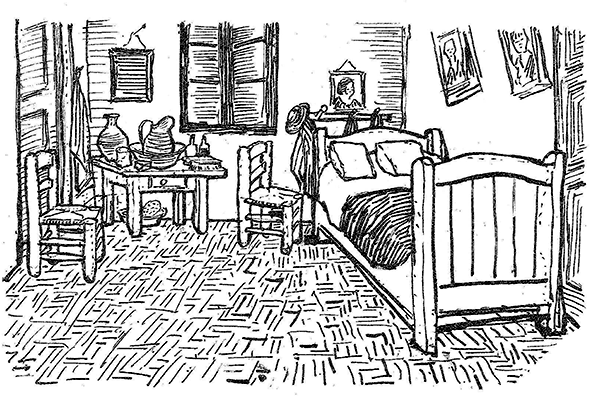

[Le peintre Vincent Van Gogh après s’être rendu en Angleterre, en Belgique, dans plusieurs provinces des Pays-Bas ainsi qu’à Paris, s’installe dans la ville d’Arles dont il apprécie la lumière qu’il cherche à capter sur ses toiles. Dans la correspondance qu’il entretient avec son frère Théo tout au long de ses voyages, il rend compte de sa vie quotidienne comme de ses recherches artistiques et de ses motifs d’inspiration, qu’il illustre et transcrit au moyen de nombreux croquis.]

Mon cher Théo,

Enfin je t’envoie un petit croquis pour te donner au moins une idée de la tournure que prend le travail. Car aujourd’hui je m’y suis remis.

J’ai encore les yeux fatigués, mais enfin j’avais une nouvelle idée en tête et en voici le croquis. Toujours toile de 30.

C’est cette fois-ci ma chambre à coucher tout simplement, seulement la couleur doit ici faire la chose et en donnant par sa simplification un style plus grand aux choses, être suggestive ici du repos ou du sommeil1 en général. Enfin la vue du tableau doit reposer la tête ou plutôt l’imagination.

Les murs sont d’un violet pâle. Le sol est à carreaux rouges.

Le bois du lit et les chaises sont jaune beurre frais, le drap et les oreillers citron vert très clair.

La couverture rouge écarlate.

La fenêtre verte.

La table à toilette orangée, la cuvette bleue.

Les portes lilas.

Et c’est tout – rien dans cette chambre à volets clos.

La carrure des meubles doit maintenant encore exprimer le repos inébranlable.

Des portraits sur le mur et un miroir et un essuie-mains et quelques vêtements.

Le cadre – comme il n’y a pas de blanc dans le tableau – sera blanc.

Cela pour prendre ma revanche du repos forcé2 que j’ai été obligé de prendre.

J’y travaillerai encore toute la journée demain, mais tu vois comme la conception est simple. Les ombres et ombres portées sont supprimées, c’est coloré à teintes plates et franches comme les crépons3.

Cela va contraster avec par exemple la Diligence de Tarascon et le Café de nuit4.

Je ne t’écris pas longtemps, car je vais commencer demain fort de bonne heure avec la lumière fraîche du matin, pour finir ma toile.

Comment vont les douleurs, n’oublie pas de m’en donner des nouvelles.

J’espère que tu écriras de ces jours-ci.

Je te ferai un jour des croquis des autres pièces aussi.

Je te serre bien la main,

t. à t.5

Vincent

Arles, 16 octobre 1888.

Croquis inséré par Vincent Van Gogh dans sa lettre pour donner à son frère Théo « au moins une idée de la tournure que prend le travail ».

1- Du repos ou du sommeil : expressions soulignées par l’auteur.

2- La référence au « repos forcé » s’explique par le fait que la semaine précédente, Vincent Van Gogh s’est épuisé à peindre cinq grandes toiles, et qu’il lui a été par ailleurs impossible de sortir pour travailler en raison du mistral.

3- Crépons : papiers fins gaufrés utilisés en décoration.

4- La Diligence de Tarascon et le Café de nuit : titres de deux toiles célèbres du peintre.

5- T. à t : tout à toi.

I - Après avoir lu attentivement les textes du corpus, vous répondrez aux questions suivantes de façon organisée et synthétique. (6 points)

:

1. Quel lieu intime est évoqué dans les documents A, B et C ? En quoi cette évocation est-elle poétique ? (3 points)

2. À quelles impressions, agréables ou désagréables, ce lieu est-il, selon vous, associé dans chacun des quatre documents ? (3 points).

II. Vous

traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (14 points) :

- Commentaire

Vous commenterez le texte A (Théophile Gautier) en vous aidant du parcours de lecture suivant :

- l’opposition des lieux décrits (éléments et personnages du décor, sensations et scènes évoquées) ;

- le recours à l’humour et à l’imagination poétique pour suggérer « La Bonne Soirée ».

- Dissertation

La création poétique doit-elle s’inspirer du quotidien ou bien puiser sa source dans un univers totalement déconnecté du réel ?

Vous appuierez votre réflexion sur les poèmes du corpus mais aussi sur ceux que vous avez étudiés en classe ou rencontrés dans vos lectures personnelles.

- Invention

À votre tour, écrivez un poème en prose ou en vers, qui évoquera la chambre de Vincent Van Gogh (texte D). Votre poème prendra notamment appui sur la lettre à Théo mais devra refléter les sensations et sentiments personnels que vous inspire ce lieu. Vous vous appliquerez à proposer des images poétiques qui permettront de dépasser la simple description réaliste. Votre texte comprendra au minimum une trentaine de lignes ou de vers.

Des éléments de corrigé (académie de Versailles).

haut de page haut de page

CENTRES

ÉTRANGERS

SÉRIES ES / S

Objet d'étude : Le texte théâtral et sa représentation, du XVllème siècle à nos jours.

Textes :

Texte A : Pierre CORNEILLE, Horace, acte IV, scène 5, extrait, 1641.

Texte B : Alfred de MUSSET, Lorenzaccio, acte IV, scène 11, 1834.

Texte C : Jean GIRAUDOUX, Électre, acte Il, scène 9, extrait, 1937.

Texte A : Pierre CORNEILLE, Horace, acte IV, scène 5, extrait, 1641.

[Deux Romains, Horace et Camille sont frère et sœur. Par un tragique hasard, Horace doit combattre l'époux de Camille, un guerrier issu de la cité voisine, Albe. N'écoutant que son devoir patriotique, il tue cet ennemi provoquant la colère de sa sœur Camille.]

HORACE

Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs,

Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs ;

Tes flammes désormais doivent être étouffées ;

Bannis-les de ton âme, et songe à mes trophées :

Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien1.

CAMILLE

Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien ;

Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme,

Rends-moi mon Curiace2, ou laisse agir ma flamme :

Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort ;

Je l'adorais vivant, et je le pleure mort.

Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée ;

Tu ne revois en moi qu'une amante offensée,

Qui comme une furie attachée à tes pas,

Te veut incessamment reprocher son trépas3.

Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes,

Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes,

Et que jusques au ciel élevant tes exploits,

Moi-même je le tue une seconde fois !

Puissent tant de malheurs accompagner ta vie,

Que tu tombes au point de me porter envie4 ;

Et toi, bientôt souiller par quelque lâcheté

Cette gloire si chère à ta brutalité !

HORACE.

Ô ciel ! Qui vit jamais une pareille rage !

Crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage,

Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur ?

Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,

Et préfère du moins au souvenir d'un homme

Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.

CAMILLE

Rome, l'unique objet de mon ressentiment !

Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant5 !

Rome qui t'a vu naître, et que ton cœur adore !

Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore !

Puissent tous ses voisins ensemble conjurés

Saper ses fondements encor mal assurés !

Et si ce n'est assez de toute l'Italie,

Que l'orient contre elle à l'occident s'allie ;

Que cent peuples unis des bouts de l'univers

Passent pour la détruire et les monts et les mers !

Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles,

Et de ses propres mains déchire ses entrailles !

Que le courroux du ciel allumé par mes vœux

Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux !

Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre,

Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,

Voir le dernier Romain à son dernier soupir,

Moi seule en être cause, et mourir de plaisir !

HORACE, mettant l'épée à la main, et poursuivant sa sœur qui s'enfuit

C'est trop, ma patience à la raison fait place ;

Va dedans les enfers plaindre ton Curiace.

CAMILLE, blessée derrière le théâtre6.

Ah ! Traître !

HORACE, revenant sur le théâtre7

Ainsi reçoive un châtiment soudain

Quiconque ose pleurer un ennemi romain !

1. Horace reproche à sa sœur Camille de pleurer la mort de son époux, et lui ordonne de se réjouir plutôt de sa victoire.

2. Curiace : époux passionnément aimé de Camille.

3. Trépas : mort violente.

4. Puisse ta vie être plus malheureuse que la mienne.

5. Horace a tué l'époux de Camille, Curiace, pour honorer Rome.

6. Camille, assassinée dans les coulisses.

7. Horace, revenant sur scène.

Texte B : Alfred de MUSSET, Lorenzaccio, acte IV, scène 11, 1834.

[Le Duc de Florence, un débauché tyrannique, est craint et détesté par tous les habitants de la ville. Lorenzo, surnommé Lorenzaccio, a gagné la confiance du Duc pour l'assassiner. Il lui a donné rendez-vous dans sa chambre, lui faisant croire que sa tante Catherine est prête à passer la nuit avec lui. Il est accompagné de son valet Scoronconcolo.]

La chambre de Lorenzo. Entrent le Duc et

Lorenzo.

LE DUC. — Je suis transi, - il fait

vraiment froid. (Il ôte son épée). Eh bien, mignon, qu'est-ce que tu fais donc

?

LORENZO. — Je roule votre baudrier1 autour de votre épée, et je la mets sous votre

chevet. Il est bon d'avoir toujours une arme sous la main. (Il entortille le baudrier

de manière à empêcher l'épée de sortir du fourreau.)

LE DUC. — Tu sais que je n'aime pas les bavardages, et il m'est revenu que la Catherine

était une belle parleuse. Pour éviter les conversations, je vais me mettre au lit. - A

propos, pourquoi donc as-tu fait demander des chevaux de poste à l'évêque de Marzi ?

LORENZO. — Pour aller voir mon frère, qui est très malade, à ce qu'il m'écrit.

LE DUC. — Va donc chercher ta tante.

LORENZO. — Dans un instant. (Il sort.)

LE DUC, seul. — Faire la cour à une femme qui vous répond « oui »

lorsqu'on lui demande « oui ou non » cela m'a toujours paru très sot, et tout à

fait digne d'un Français. Aujourd'hui, surtout que j'ai soupé comme trois moines, je

serais incapable de dire seulement : « Mon cœur, ou mes chères entrailles

»,

à l'infante d'Espagne2. Je veux faire semblant de dormir ; ce sera peut-être cavalier3,

mais ce sera commode. (Il se couche. - Lorenzo rentre l'épée à la main.)

LORENZO. — Dormez-vous, seigneur ? (Il le frappe.)

LE DUC. — C'est toi, Renzo ?

LORENZO. — Seigneur, n'en doutez pas. (Il le frappe de nouveau. - Entre

Scoronconcolo).

SCORONCONCOLO. — Est-ce fait ?

LORENZO. — Regarde, il m' a mordu au doigt. Je garderai jusqu'à la mort cette bague

sanglante, inestimable diamant.

SCORONCONCOLO. — Ah ! mon Dieu ! c'est le duc de Florence !

LORENZO, s'asseyant sur le bord de la fenêtre. — Que la nuit est belle ! Que

l'air du ciel est pur ! Respire, respire, cœur navré de joie4 !

SCORONCONCOLO. — Viens, Maître, nous en avons trop fait ; sauvons-nous.

LORENZO. — Que le vent du soir est doux et embaumé ! Comme les fleurs des prairies

s'entrouvrent ! O nature magnifique, ô éternel repos !

SCORONCONCOLO. — Le vent va glacer sur votre visage la sueur qui en découle. Venez,

seigneur.

LORENZO. — Ah ! Dieu de bonté ! quel moment !

SCORONCONCOLO, à part. — Son âme se dilate singulièrement. Quant à moi, je

prendrai les devants.

LORENZO. — Attends ! Tire ces rideaux. Maintenant, donne-moi la clef de cette chambre.

SCORONCONCOLO. — Pourvu que les voisins n'aient rien entendu !

LORENZO. — Ne te souviens-tu pas qu'ils sont habitués à notre tapage ? Viens, partons. (Ils sortent.)

1. Sangle qui permet de porter une arme en bandoulière.

2. Titre donné à une princesse d'Espagne.

3. Se comporter de façon cavalière signifie se comporter avec sans-gêne.

4. Cœur blessé par la joie.

Texte C : Jean GIRAUDOUX, Électre, acte Il, scène 9, extrait, 1937.

[Clytemnestre, aidée de son amant Égisthe, a assassiné son mari le roi Agamemnon. Un tel crime, commis à l'insu de tous, leur a permis d'usurper le pouvoir. Vers la fin de la pièce, le Mendiant dévoile aux personnages présents les circonstances de ce meurtre encore impuni.]

Alors le roi des rois1 donna de grands coups de pied dans le dos de Clytemnestre, à chacun elle sursautait toute, la tête muette sursautait et se crispait, et il cria, et alors pour couvrir la voix, Égisthe poussait de grands éclats de rire, d’un visage rigide. Et il plongea l’épée. Et le roi des rois n’était pas ce bloc d’airain et de fer qu’il imaginait, c’était une douce chair, facile à transpercer comme l’agneau ; il y alla trop fort, l’épée entailla la dalle. Les assassins ont tort de blesser le marbre, il a sa rancune : c’est à cette entaille que moi j’ai deviné le crime. Alors il cessa de lutter ; entre cette femme de plus en plus laide et cet homme de plus en plus beau, il se laissa aller ; la mort a ceci de bon qu’on peut se confier à elle ; c’était sa seule amie dans ce guet-apens, la mort ; elle avait d’ailleurs un air de famille, un air qu’il reconnaissait, et il appela ses enfants, le garçon d’abord, Oreste, pour le remercier de le venger un jour, puis la fille, Électre, pour la remercier de prêter ainsi pour une minute son visage et ses mains à la mort. Et Clytemnestre ne le lâchait pas, une mousse à ses lèvres, et Agamemnon voulait bien mourir, mais pas que cette femme crachât sur son visage, sur sa barbe. Et elle ne cracha pas, tout occupée à tourner autour du corps, à cause du sang qu’elle évitait aux sandales, elle tournait dans sa robe rouge, et lui déjà agonisait, et il croyait voir tourner autour de lui le soleil. Puis vint l’ombre. C’est que soudain, chacun d’eux par un bras, l’avait retourné contre le sol. À la main droite quatre doigts déjà ne bougeaient plus. Et puis, comme Égisthe avait retiré l’épée sans y penser, ils le retournèrent à nouveau, et lui la remit bien doucement, bien posément dans la plaie.

1. Cette expression désigne Agamemnon.

I- Vous répondrez d'abord à la question suivante (4 points)

:

Après avoir précisément déterminé les raisons pour lesquelles les meurtriers commettent leur crime, vous examinerez comment les trois extraits du corpus parviennent à représenter ou évoquer ces actes violents.

II. Vous

traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) :

- Commentaire

Vous ferez le commentaire du texte C.

- Dissertation

La représentation de la violence peut provoquer une certaine fascination chez le spectateur. Vous montrerez que le théâtre peut être le reflet d'une telle fascination mais aussi que cet art peut utiliser la violence à des fins plus profondes.

Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les textes du corpus et sur votre culture personnelle.

- Invention

Dans un dialogue de théâtre, deux personnes délibèrent : la violence sur scène peut-elle constituer un spectacle acceptable ?

Ce dialogue argumenté entre les deux personnes qui s'affrontent sur cette question s'enrichira de votre connaissance du corpus et d'autres références au genre théâtral.

haut de page haut de page

CENTRES

ÉTRANGERS

SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Objet

d'étude : La question de l'homme dans les genres de l'argumentation.

Corpus

:

Texte A : Molière, Le Misanthrope, acte l, scène 1, 1666.

Texte B : Victor Hugo, Les Misérables, partie V, livre 4, 1862.

Texte C : François Mauriac, Le Nœud de vipères, partie l, chapitre 6, 1932.

TEXTE

A : Molière, Le Misanthrope, acte l, scène 1, 1666.

[Dans la première scène de la pièce, Alceste exprime à son ami Philinte la haine qu'il conçoit pour le genre humain. II est ainsi amené à parler du procès qui l'oppose à un homme dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est fourbe et malhonnête mais auquel la justice risque fort de donner raison.]

PHILINTE

Vous voulez un grand mal à la nature humaine !

ALCESTE

Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine.

PHILINTE

Tous les pauvres mortels, sans nulle exception,

Seront enveloppés dans cette aversion ?

Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes...

ALCESTE

Non : elle est générale, et je hais tous les hommes :

Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants,

Et les autres, pour être aux méchants complaisants,

Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses

Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.

De cette complaisance on voit l'injuste excès

Pour le franc scélérat1 avec qui j'ai procès :

Au travers de son masque on voit à plein le traître;

Partout il est connu pour tout ce qu'il peut être;

Et ses roulements d'yeux et son ton radouci

N'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici.

On sait que ce pied plat2, digne qu'on le confonde3,

Par de sales emplois s'est poussé dans le monde4,

Et que par eux son sort de splendeur revêtu5

Fait gronder le mérite et rougir la vertu.

Quelques titres honteux qu'en tous lieux on lui donne,

Son misérable honneur ne voit pour lui personne;

Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit,

Tout le monde en convient, et nul n'y contredit.

Cependant sa grimace6 est partout bienvenue:

On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue;

Et s'il est, par la brigue7, un rang à disputer,

Sur le plus honnête homme on le voit l'emporter.

Têtebleu ! Ce me sont de mortelles blessures,

De voir qu'avec le vice on garde des mesures;

Et parfois il me prend des mouvements soudains

De fuir dans un désert l'approche des humains.

1 - scélérat : malhonnête et perfide.

2 - pied plat : paysan, rustre.

3 - confonde : démasque.

4 - poussé dans le monde : élevé socialement.

5 - par eux son sort de splendeur revêtu : par les sales emplois, il a accédé à la notoriété et à la richesse..

6 - grimace : expression hypocrite, fausseté.

7- par la brigue : en intriguant.

TEXTE B : Victor Hugo, Les Misérables, partie V, livre 4, 1862.

[Le policier Javert poursuit depuis de nombreuses années Jean Valjean, un ancien bagnard condamné aux travaux forcés. II est en effet convaincu que Jean Valjean est et ne peut que rester un criminel nuisible pour la société. Ce dernier est pourtant amené à lui sauver la vie. Au lieu de l'arrêter, Javert décide donc de raccompagner Jean Valjean chez lui puis s'en va, en proie à des pensées contradictoires.]

Il voyait devant lui deux routes également droites toutes

deux, mais il en voyait deux; et cela le terrifiait, lui qui n'avait jamais

connu dans sa vie qu'une ligne droite. Et, angoisse poignante, ces deux routes

étaient contraires. L'une de ces deux lignes droites excluait l'autre. Laquelle

des deux était la vraie ?

Sa situation était inexprimable.

Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et la

rembourser, être, en dépit de soi-même, de plain-pied avec un repris de

justice, et lui payer un service avec un autre service; se laisser dire :

Va-t'en, et lui dire à son tour : Sois libre; sacrifier à des motifs

personnels le devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs

personnels quelque chose de général aussi, et de supérieur peut-être; trahir la

société pour rester fidèle à sa conscience; que toutes ces absurdités se

réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même, c'est ce dont il

était atterré.

Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût

fait grâce, et une chose l'avait pétrifié, c'était que, lui Javert, il eût fait

grâce à Jean Valjean.

Où en était-il ? Il se cherchait et ne se trouvait plus.

Que faire maintenant ? Livrer Jean Valjean, c'était mal;

laisser Jean Valjean libre, c'était mal. Dans le premier cas, l'homme de

l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne; dans le second, un forçat

montait plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Dans les deux cas,

déshonneur pour lui Javert. Dans tous les partis qu'on pouvait prendre, il y

avait de la chute. La destinée a de certaines extrémités à pic sur l'impossible

et au delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice. Javert était à une de

ces extrémités-là.

TEXTE C : François Mauriac, Le Nœud de vipères, partie l, chapitre 6, 1932.

[Dans ce roman l'auteur brosse le portrait d'une bourgeoisie de province cupide et intéressée. Ce passage est extrait de la longue lettre que Louis, le personnage principal, adresse à son épouse.]

Voilà ce qui me reste : ce que j'ai gagné, au long de ces années affreuses, cet argent dont vous avez la folie de vouloir que je me dépouille. Ah ! l'idée même m'est insupportable que vous en jouissiez après ma mort. Je t'ai dit en commençant que mes dispositions avaient d'abord été prises pour qu'il ne vous en restât rien. Je t'ai laissé

entendre que j'avais renoncé à cette vengeance... Mais c'était méconnaître ce mouvement de marée qui est celui de la haine dans mon cœur. Et tantôt elle s'éloigne, et je m'attendris... Puis elle revient, et ce flot bourbeux me recouvre.

Depuis aujourd'hui, depuis cette journée de Pâques, après cette offensive pour me dépouiller au profit de votre Phili1, et lorsque j'ai revu, au complet, cette meute familiale

assise en rond devant la porte et m'épiant, je suis obsédé par la vision des partages, - de ces partages qui vous jetteront les uns contre les autres : car vous vous battrez comme des chiens autour de mes terres, autour de mes titres. Les terres seront à vous, mais les titres n'existent plus. Ceux dont je te parlais, à la première page de cette lettre, je les ai vendus, la semaine dernière, au plus haut : depuis, ils baissent chaque jour. Tous les

bateaux sombrent, dès que je les abandonne; je ne me trompe jamais. Les millions liquides, vous les aurez aussi, vous les aurez si j'y consens. Il y a des jours où je décide que vous n'en retrouverez pas un centime...

J'entends votre troupeau chuchotant qui monte l'escalier. Vous vous arrêtez; vous parlez sans crainte que je m'éveille (il est entendu que je suis sourd); je vois sous la

porte la lueur de vos bougies. Je reconnais le fausset2 de Phili (on dirait qu'il mue encore) et soudain des rires étouffés, les gloussements des jeunes femmes. Tu les grondes; tu vas leur dire : «Je vous assure qu'il ne dort pas... » Tu t'approches de ma porte; tu écoutes; tu regardes par la serrure : ma lampe me dénonce. Tu reviens vers la meute; tu

dois leur souffler : « Il veille encore, il vous écoute... »

Ils s'éloignent sur leurs pointes. Les marches de l'escalier craquent; une à une, les

portes se ferment. Dans la nuit de Pâques, la maison est chargée de couples. Et moi je pourrais être le tronc vivant de ces jeunes rameaux. La plupart des pères sont aimés. Tu étais mon ennemie et mes enfants sont passés à l'ennemi.

1 - Phili : époux de la petite-fille de Louis qui a besoin d'argent pour ses affaires.

2 - fausset : voix de fausset, voix aiguë.

I- Vous répondrez aux deux questions posées en vous appuyant avec précision sur les trois textes du corpus (6 points) :

1. Comment les conflits exprimés dans les trois textes sont-ils mis en évidence ? (3 points)

2. Comparez les formes prises par l'argumentation dans les trois textes. (3 points)

II- Vous traiterez ensuite,

au choix, l'un des sujets suivants (14 points) :

- Commentaire :

Vous commenterez le texte de François Mauriac (texte 3).

Vous pourrez par exemple vous demander :

- comment Louis fait ressortir sa solitude face à sa famille;

- quelle image Louis donne de sa famille dans cette lettre.

- Dissertation :

En quoi les situations de conflit qu'on trouve souvent dans les œuvres littéraires peuvent-elles intéresser le lecteur et nourrir sa réflexion personnelle ?

Vous répondrez à cette question en un développement argumenté et en vous appuyant sur des références aux textes du corpus, aux œuvres étudiées pendant l'année et à vos lectures personnelles.

- Invention :

Vous imaginerez la suite du dialogue, en prose, entre Alceste et Philinte (texte 1).

Alceste persiste dans sa vision de la société. Philinte ne la partage pas et s'oppose à lui.

Vous veillerez à utiliser des procédés propres à l'argumentation et respecterez le niveau de langue des personnages.

haut de page haut de page

CENTRES

ÉTRANGERS

SÉRIE L

Objets d'étude : Les réécritures, du XVllème siècle jusqu'à nos jours.

Le texte théâtral et sa représentation du XVIIème siècle à nos jours.

Textes

:

Texte A : Ovide, Les Métamorphoses, livre X, « Orphée et Eurydice », début du 1er siècle après J.C., traduction de G. Lafaye.

Texte B : Pierre-Louis Moline, livret de Orphée et Eurydice, opéra de Christoph Willibald Gluck, version de 1774, Acte IV, scène 1.

Texte C : Hector Crémieux, livret de Orphée aux Enfers, opéra-bouffe de Jacques Offenbach, version de 1858, Acte l, scène 2.

Texte D : Victor Segalen, Orphée-roi, 1921, Acte Il, scène 2.

Texte A : Ovide, Les Métamorphoses, livre X, « Orphée et Eurydice », début du 1er siècle après J.C., traduction de G. Lafaye.

.

[Orphée, roi de Thrace, pleure la mort de sa femme Eurydice. Il va aux Enfers supplier les Dieux de la lui rendre. Pour les émouvoir, il chante en s'accompagnant de sa lyre. Cet instrument à cordes lui a été donné par Apollon, dieu de la musique et de la poésie.]

Tandis qu'il exhalait ces plaintes, qu'il accompagnait en faisant vibrer les cordes, les ombres exsangues pleuraient; Tantale1 cessa de poursuivre l'eau fugitive; la roue d'Ixion1 s'arrêta; les oiseaux oublièrent de déchirer le foie de leur victime, les petites-filles de Bélus1 laissèrent là leurs urnes et toi, Sisyphe1, tu t'assis sur ton rocher. Alors, pour la première fois des larmes mouillèrent, dit-on, les joues des Euménides2, vaincues par ces accents; ni l'épouse du souverain, ni le Dieu qui gouverne les Enfers ne peuvent résister à une telle prière; ils appellent Eurydice; elle était là, parmi les ombres récemment arrivées; elle s'avance, d'un pas que ralentissait sa blessure. Orphée du Rhodope3 obtient qu'elle lui soit rendue, à la condition qu'il ne jettera pas les yeux derrière lui, avant d'être sorti des vallées de l'Averne4; sinon, la faveur sera sans effet. Ils prennent, au milieu d'un profond silence, un sentier en pente, escarpé, obscur, enveloppé d'un épais brouillard. Ils n'étaient pas loin d'atteindre la surface de la terre, ils touchaient au bord, lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux et aussitôt elle est entraînée en arrière; elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l'étreindre elle-même; l'infortunée ne saisit que l'air impalpable. En mourant pour la seconde fois elle ne se plaint pas de son époux (de quoi en effet se plaindrait-elle sinon d'être aimée ?); elle lui adresse un adieu suprême, qui déjà ne peut qu'à peine parvenir jusqu'à ses oreilles et elle retombe à l'abîme d'où elle sortait.

1. Tantale, Ixion, Bélus, Sisyphe : personnages mythologiques condamnés à subir des supplices aux Enfers.

2. Euménides : déesses de la vengeance.

3. Rhodope : montagne de Thrace où est né Orphée.

4. vallées de l'Averne : les Enfers.

Texte B :

Pierre-Louis Moline, livret de Orphée et Eurydice, opéra de Christoph Willibald Gluck, version de 1774, Acte IV, scène 1.

[Orphée a obtenu le droit de ramener Eurydice chez les vivants, mais à condition de ne pas se retourner pour la regarder. Elle n'est pas informée de cette contrainte.]

ACTE IV

Le théâtre représente une caverne obscure et inhabitée, qui conduit hors des Enfers.

Scène première.

Orphée amène Eurydice par la main, sans la regarder.

[...]

ORPHÉE

Eurydice, suis-moi,

Profitons sans retard de la faveur céleste;

Sortons, fuyons ce lieu funeste.

Non, tu n'es plus une ombre, et le dieu des amours

Va nous réunir pour toujours.

EURYDICE

Qu'entends-je ? Ah ! Se peut-il ?

Heureuse destinée !

Eh quoi! nous pourrons resserrer

D'amour la chaîne fortunée ?

ORPHÉE

Oui, suis mes pas sans différer.

(Il quitte la main d'Eurydice.)

EURYDICE

Mais, par ta main ma main n'est plus pressée !

Quo i! Tu fuis ces regards que tu chérissais tant !

Ton cœur pour Eurydice est-il indifférent ?

La fraîcheur de mes traits serait-elle effacée ?

ORPHÉE (à part.)

Oh dieux! quelle contrainte !

(Haut.)

Eurydice, suis-moi...

Fuyons de ces lieux, le temps presse,

Je voudrais t'exprimer l'excès de ma tendresse...

(A part.)

Mais, je ne puis ! ô trop funeste loi !

EURYDICE (tendrement.)

Un seul de tes regards !...

ORPHÉE

Tu me glaces d'effroi !

EURYDICE

Ah ! Barbare !

Sont-ce là les douceurs que ton cœur me prépare ?

Est-ce donc là le prix de mon amour ?

Ô fortune jalouse !

Orphée, hélas ! se refuse en ce jour

Aux transports innocents de sa fidèle épouse.

ORPHÉE

Par tes soupçons, cesse de m'outrager.

EURYDICE

Tu me rends à la vie, et c'est pour m'affliger !

Dieux, reprenez un bienfait que j'abhorre1 !

Ah ! cruel époux, laisse-moi !

ORPHÉE

Viens ! Suis un époux qui t'adore.

1. que j'abhorre : que j'ai en horreur.

Texte C : Hector Crémieux, livret de Orphée aux Enfers, opéra-bouffe de Jacques Offenbach, version de 1858, Acte l, scène 2.

[Orphée est ici un professeur de musique qui dirige la fanfare de Thèbes. Il est marié à Eurydice, qui vient de le surprendre en train de séduire une nymphe, alors qu'elle même le trompe avec le berger Aristée.]

EURYDICE

Fort bien ! Savez-vous ce que je conclus de tout cela, mon bon chéri ?... c'est que si j'ai mon berger, vous avez votre bergère... eh bien ! Je vous laisse votre bergère, laissez-moi mon berger.

ORPHÉE

Allons ! Madame, cette proposition est de mauvais goût !...

EURYDICE

Pourquoi donc, je vous prie ?

ORPHÉE

Parce que... parce que... tenez ! Vous me faites rougir !

EURYDICE

Vraiment ! Eh bien ! Si cette couleur-là vous déplaît, nous tâcherons de vous en

trouver une autre.

ORPHÉE

Eurydice !... Ma femme ?...

EURYDICE

Ah ! Mais, c'est qu'il est temps de s'expliquer, à la fin ! Et il faut qu'une bonne fois je vous dise votre fait, maître Orphée, mon chaste1 époux, qui rougissez ! Apprenez que je vous déteste ! Que j'ai cru épouser un artiste et que je me suis unie à l'homme le plus ennuyeux de la création. Vous vous croyez un aigle, parce que vous avez inventé les vers hexamètres!... mais c'est votre plus grand crime à mes

yeux !... est-ce que vous croyez que je passerai ma jeunesse à vous entendre réciter des songes classiques et racler (montrant le violon d'Orphée) l'exécrable instrument que voilà ?...

ORPHÉE

Mon violon !... ne touchez pas à cette corde, madame !

EURYDICE

Il m'ennuie, comme vos vers, votre violon !... allez charmer de ces sons les

bergères de troisième ordre dont vous raffolez. Quant à moi, qui suis fille d'une nymphe et d'un demi-dieu, il me faut la liberté et la fantaisie !... j'aime aujourd'hui ce berger, il m'aime; rien ne me séparera d'Aristée !

1. chaste : qui s'abstient de relations sexuelles.

Texte D : Victor Segalen, Orphée-roi, 1921, Acte Il, scène 2.

[Orphée est un poète musicien qui vit seul sur une colline en Grèce. Sa compagne Eurydice le regarde dormir.]

EURYDICE

Vole et danse ! Va-t-en... où tu voudras en esprit !

à genoux, prieuse plaintive aux flancs du dormeur...

Je suis là, fidèle à ton corps endormi, plus docile que toute fille ou femme humaine...

Qu'une autre, jalouse, implore les caresses et le don nuptial,

Je ne demande rien : je suis là, au bord de ton sommeil.

Tu ne m'as jamais dit ce qu'on dit en aimant. Une première fois, tu as chanté : « J'aime... »

A quoi bon ? Il dort plus sourdement ! Il est parti, il est perdu de lui, il s'est dépris de ce corps que je tiens sous mes doigts.

Va-t-en ! Va-t-en !

Non. Reste parmi nous les vivants.

Reviens à moi. Je t'aime.

Mais je ne veux plus que tu rêves si je ne peux pas aimer ton rêve aussi !

Ah !

Elle s'abat toute sur Orphée; étreignant le dormeur sans défense, couvrant le visage de ses mains qui font des signes et des caresses...

Un cri... Eurydice se rejette en arrière.

ORPHÉE a ouvert les yeux. Toute la musique se tait.

LONG SILENCE rompu par la voix tremblante d'Eurydice.

EURYDICE

Pardonne-moi... J'ai...

ORPHÉE

Que ce monde est sourd et silencieux !

EURYDICE

Ce monde... Où étais-tu ?

ORPHÉE

Qui m'a rappelé ? Qui m'a frappé ?

EURYDICE

Oh non ! pas moi ! J'ai mal... Cette corde en cassant m'a cinglée1...

Personne ne l'a touchée... Elle s'est brisée toute seule...

Mais tant mieux, et toutes les autres !

Voilà d'où vient ton mépris de moi, et les haines autour de toi-même : ta Lyre.

Je la déteste : elle te possède, elle t'ensorcelle...

Mais je te délivrerai. Je t'éveillerai toujours de tes mauvais songes.

Alors, tu me diras ce qu'on dit en aimant.

ORPHÉE

Dans un transport passionné, Orphée saisit sa Lyre, se lève, et, - détourné d'Eurydice :

Tu es belle et indomptable, Lyre, amante enchantée !

Gardienne au seuil de mes palais sonores! Réseau fier qui trame mes sommeils et défend mon rêve chantant,

Lyre, c'est à toi que vont les jeux aimants : tes hanches sont polies et nacrées;

la courbe de tes cornes est cambrée comme deux bras dansants.

Ta voix est nombreuse ! Ta voix est hardie ! Quand tu trembles, tout s'agite et retentit.

Mais, tes nerfs vivants, voici qu'ils se brisent : la corde morte traîne sur mes poignets et sur mes doigts.

Quel discord2 a pu la rompre ?

Ô seule ! Vas-tu m'abandonner ainsi ?

Je t'emporte, je te ravis3, je te sauve avec moi-même !

Il s'en va, descendant le cours du Fleuve. Eurydice éclate en sanglots.

Le rideau tombe brutalement.

1. cingler : frapper.

2. discord : fausse note (terme musical).

3. ravir : enlever.

I - Question sur le corpus (4 points) :

Dans les textes de ce corpus, quels aspects de l'histoire d'Orphée se prêtent-ils particulièrement à une transposition à la scène ?

II -

Travail d'écriture (16 points) :

- Commentaire

Vous commenterez l'extrait d'Orphée-roi, de Victor Segalen (texte D).

- Dissertation

Dans quelle mesure peut-on dire qu'une réécriture est aussi une création ?

Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les textes du corpus, les œuvres étudiées en classe et votre culture personnelle.

- Invention

Imaginez une scène théâtrale parodique dans laquelle Eurydice, malgré les protestations d'Orphée venu la chercher, déclare préférer l'enfer à la vie avec lui.

haut de page haut de page

CENTRES

ÉTRANGERS

SÉRIES ES / S

Objet d'étude : Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours.

Textes :

Texte A : Pierre de Ronsard, Le Second Livre des Odes, Ode 18 (1571).

Texte B : Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, IV, 1, « Regard jeté dans une mansarde » (1840).

Texte C : Arthur Rimbaud, Poésies complètes, « La Maline » (1870).

Texte D : Eugène Guillevic, Terre à bonheur, section « Exposé », II, « Au-devant de la lumière... » (1951).

Texte A : Pierre de Ronsard, Le Second Livre des Odes, Ode 18 (1571).

J'ai l'esprit tout ennuyé

D'avoir trop étudié

Les Phénomènes d'Arate1 :

Il est temps que je m'ébatte,

Et que j'aille aux champs jouer.

Bons Dieux! qui voudrait louer

Ceux qui collés sur un livre

N'ont jamais souci de vivre ?

Que nous sert l'étudier,

Sinon de nous ennuyer ?

Et soin dessus soin accroître2

A nous, qui serons peut-être

Ou ce matin, ou ce soir

Victimes de l'Orque noir3 ?

De l'Orque qui ne pardonne,

Tant il est fier, à personne.

Corydon4, marche devant,

Sache où le bon vin se vend :

Fais rafraîchir la bouteille,

Cherche une ombrageuse treille5

Pour sous elle me coucher :

Ne m'achète point de chair,

Car, tant soit-elle friande,

L'été je hais la viande.

Achète des abricots,

Des pompons6, des artichauts,

Des fraises, et de la crème :

C'est en été ce que j'aime,

Quand sur le bord d'un ruisseau

Je les mange au bruit de l'eau,

Étendu sur le rivage,

Ou dans un antre sauvage.

Ores que7 je suis dispos

Je veux rire sans repos,

De peur que la maladie

Un de ces jours ne me die8,

Je t'ai maintenant vaincu :

Meurs, galant, c'est trop vécu.

1. « Arate » : poète et astronome grec.

2. « Que nous sert l'étudier, / Sinon de nous ennuyer ? / Et soin dessus soin accroître » : à quoi sert

d'étudier, sinon à multiplier nos besognes et nos soucis ?

3. « L'Orque noir » : démon incarnant la mort.

4. « Corydon » : ici, nom de valet.

5. « Treille» : vigne.

6. « Pompons» : melons.

7. « Ores que » : maintenant que.

8. « ne me die » : ne me dise.

Texte B : Victor Hugo, Les Rayons et les Ombres, IV, 1,1840.

REGARD JETÉ DANS UNE MANSARDE

L'Église est vaste et haute. A ses clochers superbes

L'ogive1 en fleur suspend ses trèfles1 et ses gerbes1 ;

Son portail resplendit, de sa rose1 pourvu;

Le soir fait fourmiller sous la voussure2 énorme

Anges, vierges, le ciel, l'enfer sombre et difforme,

Tout un monde effrayant comme un rêve entrevu.

Mais ce n'est pas l'église, et ses voûtes sublimes,

Ses porches, ses vitraux, ses lueurs, ses abîmes,

Sa façade et ses tours, qui fascine3 mes yeux;

Non; c'est, tout près, dans l'ombre où l'âme aime à descendre

Cette chambre d'où sort un chant sonore et tendre,

Posée au bord d'un toit comme un oiseau joyeux.

Oui, l'édifice est beau, mais cette chambre est douce.

J'aime le chêne altier moins que le nid de mousse;

J'aime le vent des prés plus que l'âpre ouragan;

Mon cœur, quand il se perd vers les vagues béantes,

Préfère l'algue obscure aux falaises géantes,

Et l'heureuse hirondelle au splendide océan.

1. « Ogive », « trèfle », « gerbe » et « rose » (rosace) : éléments d'architecture gothique.

2. « Voussure » : courbure.

3. « Fascine » : s'accorde ici avec « l'église » (vers 7).

Texte C : Arthur Rimbaud, Poésies complètes, 1870.

LA MALINE

Dans la salle à manger brune, que parfumait

Une odeur de vernis et de fruits, à mon aise

Je ramassais un plat de je ne sais quel mets

Belge, et je m'épatais1 dans mon immense chaise.

En mangeant, j'écoutais l'horloge, — heureux et coi2.

La cuisine s'ouvrit avec une bouffée,

— Et la servante vint, je ne sais pas pourquoi,

Fichu3 moitié défait, malinement coiffée

Et, tout en promenant son petit doigt tremblant

Sur sa joue, un velours de pêche rose et blanc

En faisant, de sa lèvre enfantine, une moue,

Elle arrangeait les plats, près de moi, pour rn'aiser4 ;

— Puis, comme ça, — bien sûr, pour avoir un baiser,

—

Tout bas : « Sens donc, j'ai pris une froid5 sur la joue... »

Charleroi, octobre [18]70.

1. « Je m'épatais » : je m'installais confortablement.

2. « Coi » : tranquille.

3. « Fichu » : foulard.

4. « M'aiser » : me mettre à l'aise.

5. « une froid » : c'est Rimbaud qui souligne « une » en le mettant en italiques.

Texte D : Eugène Guillevic, Terre à bonheur, 1951, section « Exposé », II, « Au devant de la lumière... »

Au-devant de la lumière,

Au-devant de la journée,

Je vais. Et si mon pas

N'est pas encore très sûr

C'est que l'heure et l'espace

Me laissent récolter

Contentement et connaissance.

Le buis1 m'attire et je resterais là,

Sentant à peine le matin se transformer

Si le merle tout près

Ne venait me parler d'une lointaine eau noire

Et froide quelque part, et je regarde alors

A mes pieds la rosée tout autre qui entend.

Je ne ferai pas plus longtemps

Voyage avec le merle.

L'heure est au jour qui s'ouvre grand.

Quelques fleurs du volubilis

Prennent l'azur comme il se donne

Si d'autres attardées d'un acacia géant

Le voudraient plus prudent.

Le lierre, lui, s'acharne à demeurer secret.

Le tilleul s'est empli de moineaux qui criaillent,

Affolés, on dirait.

Et soudain l'épervier en sort, majestueux,

Emportant l'un d'entre eux

Dont le cri fait pitié.

C'est le même épervier

Qui planait ces jours-ci sur les champs d'à côté.

L'orgue est partout.

C'est le grand orgue

Qu'on entend moins

Qu'on ne devine.

Chant d'orgue sur les branches, sur le mur

Chant d'orgue sur les buis, sur quelques roses,

Chant d'orgue sur les toits, chant d'orgue sur les prés,

Chant de l'orgue sur l'horizon.

Les papillons

Sont souffle d'orgue dans l'aigu.

Les cyprès

N'ont jamais été plus recueillis.

C'est que l'instant se donne

Quand le jour s'est donné.

1. « Buis » : espèce d'arbuste.

I- Question sur le corpus (4 points) :

Quel rapport du poète au monde et à la vie s'exprime dans ces quatre textes ? Justifiez votre réponse..

II. Vous

traiterez ensuite, au choix, l'un des sujets suivants (16 points) :

- Commentaire

Vous ferez le commentaire du poème de Victor Hugo : « Regard jeté dans une mansarde » (texte B).

- Dissertation

La poésie doit-elle célébrer la vie ?

Vous développerez votre propos en vous appuyant sur les textes du corpus, les textes que vous avez étudiés en classe et sur vos lectures personnelles.

- Invention

Dans le cadre d'un débat organisé par le club poésie de leur établissement, deux lycéens discutent et s'opposent : l'un part de l'idée que les plus grands textes expriment des sentiments souvent douloureux, l'autre trouve cette conception de la poésie trop réductrice. Au fil des échanges, les deux points de vue évoluent en se nuançant.

haut de page haut de page

|